【MITへの挑戦 Back Story】 栃木県の中学生が、世界の舞台・MITで受賞するまで 「母のために」からはじまった挑戦を支えた、ワガママLab伴走の裏側

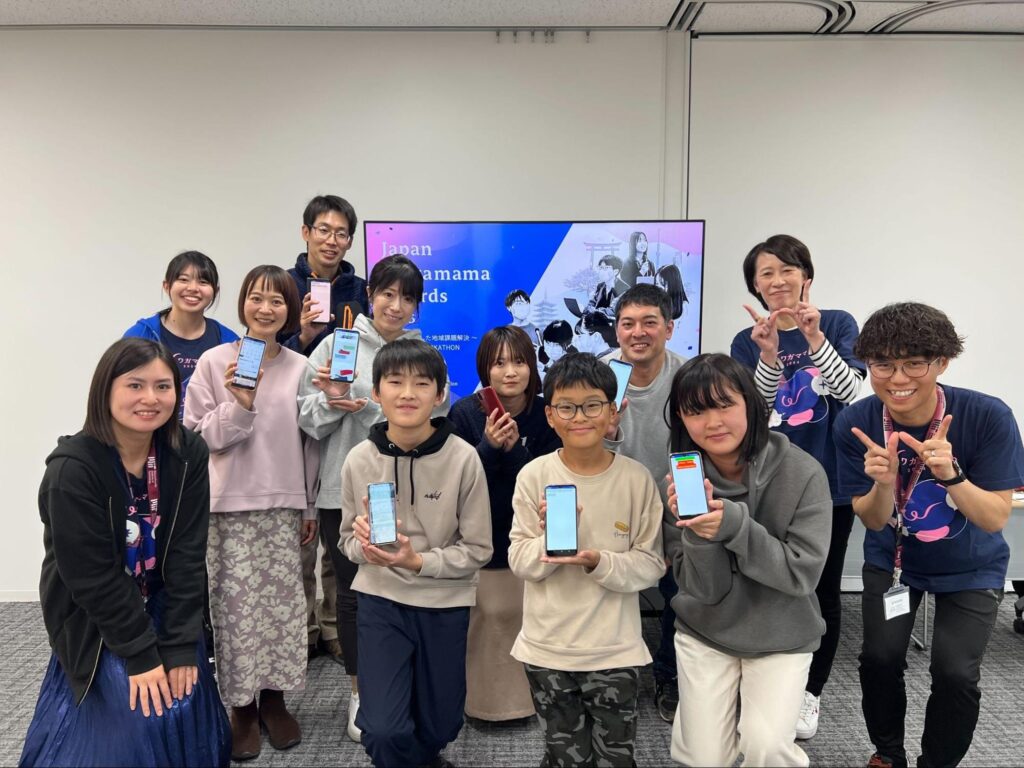

2025年2月23日に「Japan Wagamama Awards 2025」最終選考会が開催され、全国から集まった10代の学生たちが“ワガママ”を叶えるアプリを発表しました。

グランプリのひとつに選ばれたのは、栃木県真岡市の中学2年生・佐野帆那さん(以下、佐野さん)のプロジェクト。

忙しい母のために“料理の負担を減らすアプリ”を開発し、身近なたったひとりの願いから世界への挑戦権を手にしました。

この日までの数か月、佐野さんは自分の身近な生活を掘り下げ、母の言葉や気持ちに耳を澄ませながらアイデアを磨き、技術の壁を越えてアプリをつくり上げてきました。

この記事では、その挑戦のプロセスをたどります。

体験会 ―「たったひとりのワガママが、社会を動かす。」の体感

2024年11月24日、栃木県真岡市でワガママLabの体験会が開かれました。

佐野さんにとって、これが初めての参加でした。

きっかけはお母さんからの紹介と、市のホームページで見かけた告知です。

- 「自分の課題を解決するアプリをつくってみたい。社会や周りの人のためのアプリをつくって、誰かが喜んでくれたら嬉しい。」

最初は“やってみたい”という純粋な好奇心から参加し、体験会では真岡市を訪れる人向けのアプリを初めて完成させました。

体験会後のアンケートにはこう記しています。

- 「自分ではつくれないと思っていたアプリをつくることが出来て、とても嬉しかったし、楽しかった。これからもいろいろな機能を覚えてすごいアプリをつくってみたい」

- 「自分の考えでも、1人のためへの考えでも世の中を動かすことができるということに気づいた」

この日、佐野さんは初めて「自分の願いから世の中を変えられるかもしれない」と感じました。ここが挑戦のスタートラインです。

エントリー ― “アメリカに行ってみたい”から始まった挑戦

体験会を経て、佐野さんはJapan Wagamama Awards2025 本選にエントリーしました。応募のきっかけは、とてもシンプルなものでした。

- 「体験会でアプリづくりやワガママを実現させることに惹かれた。できるならアメリカに行ってみたい。」

そんな気持ちでエントリーした佐野さんに、オンライン伴走がはじまります。

地元、真岡市在住のワガママLab認定ファシリテーターをはじめとしたメンターチームで、アイデアをかたちにするための伴走が動き出しました。

講義から始まる伴走 ー “たったひとり”の感情に焦点をあてる

エントリー後、最初のオンライン講義で佐野さんはアイデアを共有しました。頭の中にあったのは、いくつかの方向性です。

- 「母が買い物でとにかく節約したい」

- 「冷蔵庫の余りを有効活用したい」

- 「地元の直売所をリストアップして特産物を知ってもらいたい」

買い物や食事というテーマは見えていましたが、まだ“誰のどの瞬間の困りごと”を解決していきたいかは曖昧なままでした。

また、地元・真岡市を良くしたいという想いも強く、気づけば「母のため」という原点から少し離れそうになっていました。

このとき、講義の中で伝えられたのは 「まずは、たったひとりのワガママからはじめよう」 という考え方。

不特定多数の多くの人のためではなく、自分の身近な誰かの具体的な一場面を見つめることが大切だと学びました。

続く個別の壁打ちでは、メンターが一緒に日常を細かく聞き取りながら、思考を整理していきます。

- 「冷蔵庫の無駄をなくしたいのは、どうして?」

- 「お母さんは料理をすることに対して、どう感じているのかな?」

ひとりのメンターが「自分なら余ったら悔しい」と身近な例を出したことで、ただ“機能”を並べるのではなく、“感情”に光をあてる視点が加わりました。そして、お母さんにもっと話を聞いてみようという宿題が出ます。

再ヒアリング ー 背景を掘り下げ、理想の未来を言葉にする

佐野さんは再び母に話を聞き、詳細な観察メモを残しています。

- 「料理を考えるのが大変。レシピを考えてくれるのがいちばん嬉しい」

- 「あるものでレシピを考えても、結局材料が足りなくて買い足しが発生するのが面倒」

家族の背景も整理します。

母はラジオパーソナリティの仕事を持ち、基本は自炊派。レシピを調べずとも味を想像できる“料理上手”な人。

忙しい日常の中で、考える負担が大きいことが浮き彫りになりました。

母への追加ヒアリングで「本当に大変なのは節約ではなく、毎日献立を考えること」だと気づいた佐野さん。アプリの方向性が“節約ツール”から“思考の負担を減らす献立アシスト”へと方向性が固まっていきます。

しかし、答えはすぐに定まったわけではありません。1月末、佐野さんは一度ゼロベースで考え直します。

「母の料理以外の負担は?」「服や買い物動線を支えるアプリは?」と新しいアイデアにも触れてみました。

メンターからの問いかけが続きます。

- 「なぜお母さんを楽にしたいの?」

- 「負担が減ったら何がしたい?」

佐野さんは答えます。

- 「母の時間を少しでも増やしたい」

- 「家族でゆっくり話せる時間をつくりたい」

母はシングルマザーで、3人の子どもを育てながら働いています。長女としてその背中を見てきたからこそ、本当はもっとお母さんと話したい、という想いが浮かび上がってきました。

ここで、アイデアは単なる思いつきを超え、自身が取り組む理由を帯びていきます。

壁打ちの夜が続く ― 感情を掘り、体験を描く

1月下旬からは、ほぼ毎晩のようにメンターとのオンライン壁打ちが続きました。佐野さんはそのたびにスライドを更新し、試作のアプリデザインを見せながら議論を深めます。

- 使う場面をリアルに:買い物から献立決定まで母の1日の流れを具体化

- 感情を可視化する:母が“こまっている瞬間”をどう表現するかを試行

- UIの第一歩:アプリの設計について、アプリ画面を描きながら意見を交わす

メンター陣は単なるアドバイザーではなく、対話を通じて“なぜそれをしたいのか”を引き出す存在でした。

- 「無駄をなくしたい理由は?お母さんは冷蔵庫を開けたとき何を考えている?」

- 「家計簿的な節約より、捨てるのがもったいないって感覚かも?」

こうした対話を経て、“便利さ”を超えた、母の気持ちに寄り添うアプリになっていきます。

1月末、初めてのプレゼン動画が完成。

そして、一次審査通過の知らせが届くと、Discordには喜びと祝福のメッセージが広がりました。

これまでの試行錯誤がひとつの成果として認められた瞬間でした。

OCR実装への挑戦 ― 「母のためにつくるしかない」

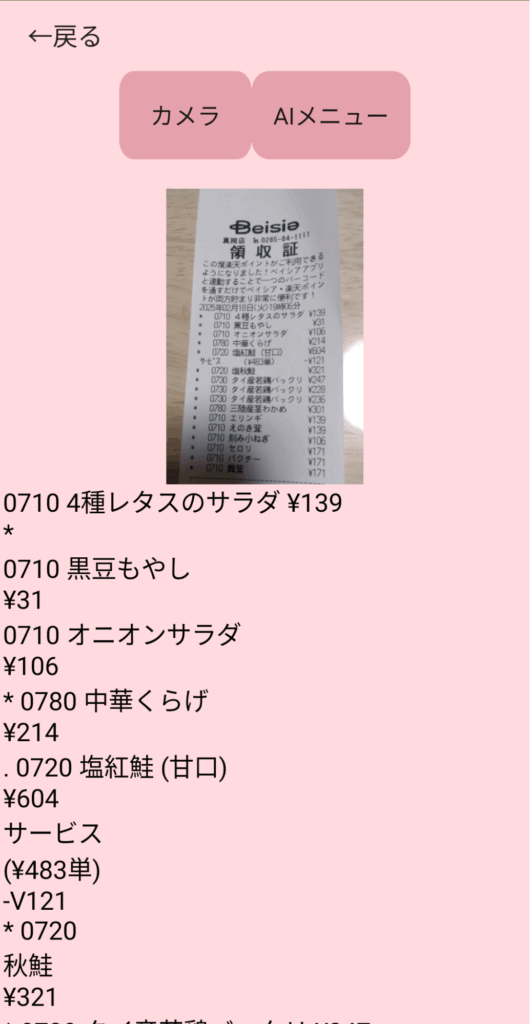

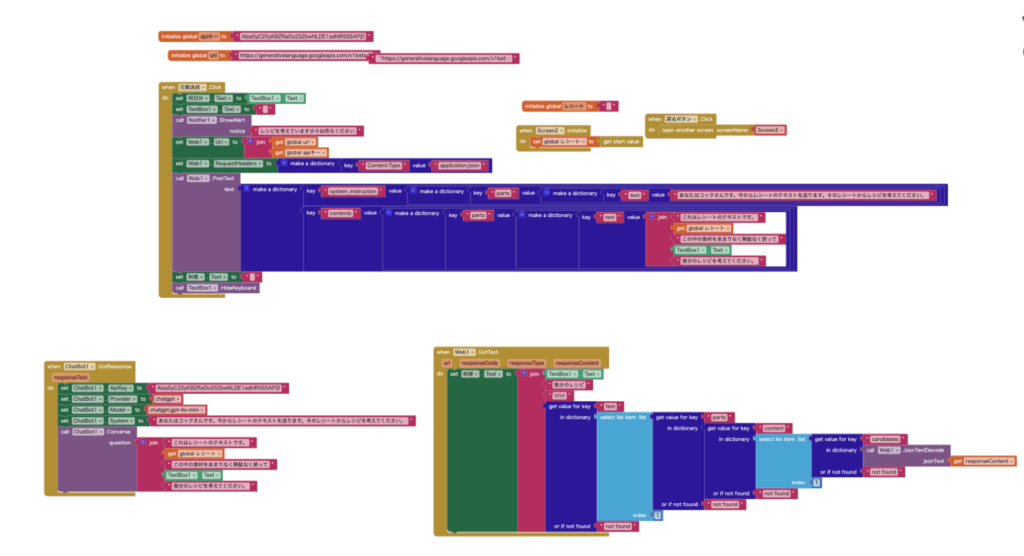

最終発表に向け、佐野さんはレシートを撮影して食材を認識するOCR(文字認識)機能に挑みます。

中学2年生にはかなり高度な領域です。

これをやりたい、とMIT App Inventorの拡張機能をもってきた佐野さんに対して、メンター陣は率直に、これは技術的にハードルが高いものであると伝えました。

その説明を聞いた佐野さんは、迷わずこう返しました。

- 「それでも、私は母のために、これを実装しないといけないんです」

その一言でメンターたちとともに、アプリ機能開発への挑戦をはじめました。

佐野さんは、まず MIT App Inventorの外へ一歩踏み出し、英語のサイトと格闘しながらもGoogle Cloud Runの設定を進めました。

その後は毎晩Zoomを開き、実装の壁を一緒に越える時間が続きました。

とくにエラーが出たとき、技術メンターがログを一緒に読み解き、解決の糸口を探しました。

「どうすれば実現できるか」を一緒に考える時間は、ただの技術支援ではなく、未知の挑戦を伴走する学びの場になっていきました。

中学2年生、プログラミング未経験からのスタート。

それでも「母のため」と決めた機能を調べ、試し、相談しながら前進していく姿は、ただの技術習得ではなく自走力の成長でした。

最終プレゼンの作成ー 地元から応援されるには

最終プレゼンづくりの後半、佐野さんにとって大きなテーマになったのは「地元から応援されること」でした。

Japan Wagamama Awardsのアプリの企画設計のコンセプトは「たったひとりのワガママが、社会を動かす」です。

社会が動く時とは、どんな時でしょうか。ひとりの力では社会を動かすことはできません。周囲のひとに応援され、一緒に取り組んでくれる人が増えることで、社会は少しずつ動いていきます。

メンターからは「アプリの機能を高めるだけではなく、誰のためにつくったのか、その背景や、そこに込めた想い、そして協力してくれた人たちへの感謝を伝えよう」と繰り返し声がかかります。

佐野さんはそこで、栃木県真岡市の食品ロスに関するデータを調べ、家族の余裕が生まれたら「地元のイベントにも参加して、もっと真岡市がにぎわうようになったらいい」と、自分の言葉で語れるようになっていきました。

単なる機能説明から、“母からはじまり、地元を想った挑戦”へとプレゼンのトーンが変わっていくにつれ、応援の輪も広がっていきます。

アプリづくりは、自分ひとりの挑戦から、地元とつながる挑戦へと大きく姿を変えていきました。

アワード当日 ― 母への想いを伝えたプレゼン

2月23日、最終選考会。

全国から集まったファイナリストのひとりとして、佐野さんはこれまでのストーリーとつくったアプリ「Cho-Cook」を発表しました。

「母の、料理を考える負担を減らしたいと思いました。」

レシートを撮影して食材を読み取り、あるものでレシピを提案する。母の時間を増やし、家族がゆっくり話せる時間をつくりたい、という思いをまっすぐ届けました。

発表後、審査員からは「母のことを徹底的に観察して課題を特定し、難易度の高い技術を実装した姿勢がすばらしい」と評価の声がありました。

佐野さんとともに挑戦した、地元真岡市のメンターからも「お母さんのため、という気持ちが最後までぶれなかった。成長の過程をずっと見てきたからこそ胸が熱くなった」とコメントが寄せられました。

そしてグランプリの発表。

「栃木県真岡市・佐野帆那さん!」と名前が呼ばれた瞬間、会場は拍手で包まれました。

見守っていた母や兄弟の目にも涙が光ります。

佐野さん自身も、感謝の言葉を震える声で伝えました。

発表後のアンケートには、こんな言葉が並んでいます。

- 「自分の身の回りの小さなことでも社会を動かせるということ。この2ヶ月で自分から見える世界がとても広くなった」

- 「地元や身の回りの人たちのために、自分にできることを精一杯やっていきたい」

地元から広がる挑戦 ― 実証実験と応援の輪

Japan Wagamama Awards 2025でグランプリを受賞したあとも、挑戦を止めませんでした。

佐野さんは「ChoCook」をさらに磨くため、地元・真岡市での実証実験に取り組みました。

地元の友人やお母さんたちにアプリを実際に使ってもらい、レシート読み取りやレシピ提案の使い勝手をヒアリング。

「便利!」「夕飯づくりが少しラクになる」「レシートを2枚読み取れるようになるともっといい」などリアルな声が返り、自信と課題の両方を得る時間になりました。

同時に、地域の大人たちの応援もさらに広がっていきます。

地元のワガママLabメンターや学校の先生、真岡市の関係者が「若い挑戦を支えたい」と協力し、報告会や追加の実証実験をサポートしました。

この動きは地元メディアにも取り上げられ、佐野さんの取り組みは栃木県全体からの関心を集めていきました。

“母のため”からはじまったアプリが、地元の人たちを巻き込む挑戦へと育っていきました。

世界への挑戦 ― MITでの発表と受賞

そして2025年7月。

佐野さんはボストンのマサチューセッツ工科大学(MIT)で開催された「MIT AI Education Summit」に公式招待され、英語でアプリ「ChoCook」を発表しました。

地元での実証実験や、地域から受けた応援を交えて語ったプレゼンテーションは、世界の参加者からも大きな反響を呼びました。

その挑戦は、Global AI Hackathon Final Showcase & Awardsでの「Community Impact Award(コミュニティ・インパクト賞)」受賞へとつながります。

身近な課題を丁寧に掘り下げ、地域の協力を得ながら社会的なインパクトにまでつなげた姿勢が高く評価されました。

家庭のなかの一場面から生まれた挑戦が、地元とつながり、そして世界に届いた瞬間でした。

社会を動かす次の挑戦へ ― Japan Wagamama Awards 2026

母の小さな困りごとを起点に、地元の応援を力に変え、世界へと挑んだ佐野さん。

その背中を押したのは、一緒に考え、ともに挑戦した、メンターや地元の大人たちの存在でした。

このプロセスこそ、ワガママLabが大切にしている「たったひとりのワガママが社会を動かす」というかたちです。

今年もまた、新しい挑戦の物語が始まります。

現在「Japan Wagamama Awards 2026」ではエントリーを希望する10代と、その挑戦を支える伴走者やスポンサーを募集中です。

wagamama Lab