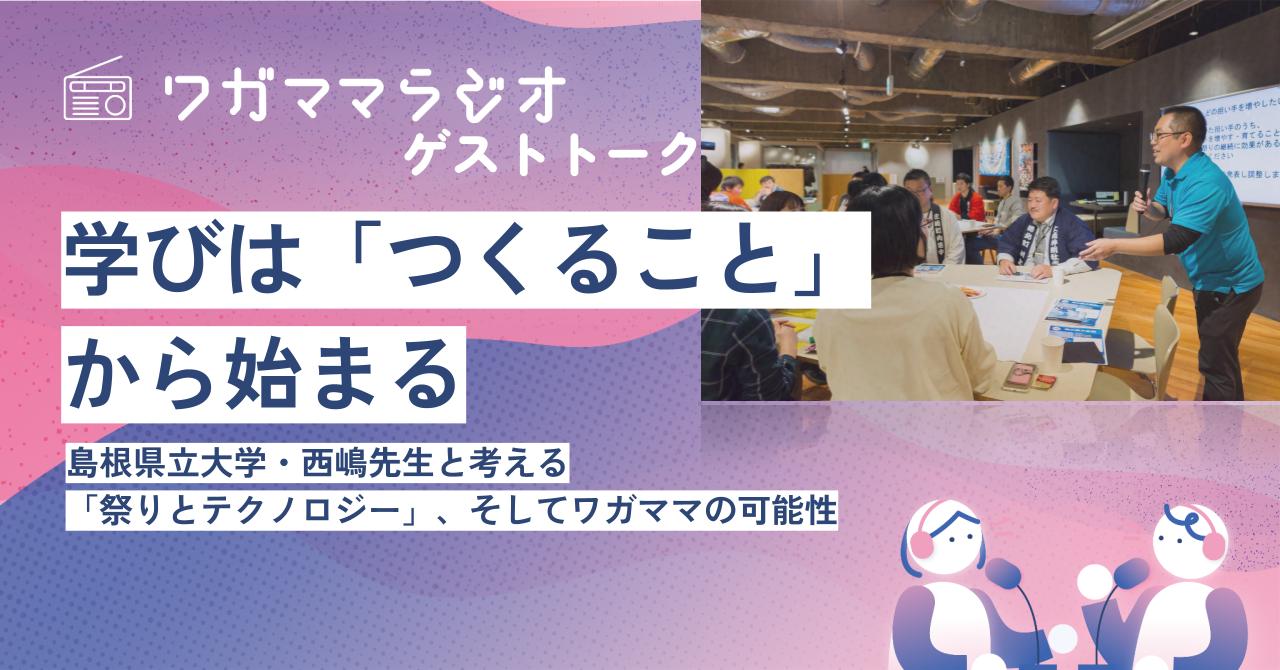

学びは「つくること」から始まるー島根県立大学・西嶋先生と考える「祭りとテクノロジー」、そしてワガママの可能性ー

▼概要

今回のワガママラジオに登場したのは、島根県立大学の西嶋先生。お祭りの研究から教育現場まで、多岐にわたる活動の裏には共通する想いがありました。

それは、「素人の情熱」が社会を動かすという信念。学生たちがアプリ開発を通じて自分だけの「ワガママ」を形にする体験は、まさにその証です。手を動かし、仲間と学び合うことで、誰もが秘める可能性を解き放つ。

文化とテクノロジーが融合する、新しい教育の扉がここに開かれます。

ゲスト紹介と活動の広がり

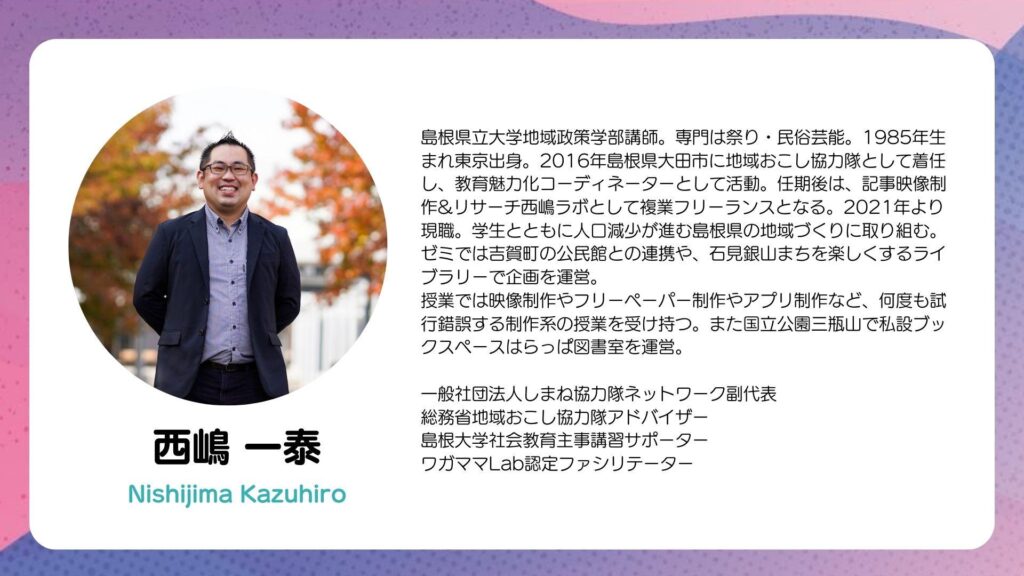

谷津: 今日はなんとゲスト回ということで、島根県立大学の教員をされている西嶋先生に来ていただきました。西嶋さん、よろしくお願いいたします!

西嶋: どうぞよろしくお願いいたします。

谷津:永井さん、ついに西嶋さんが登場ですよ。もう本当に色々なことをやられているので、何から聞くか迷っちゃいますよね。

永井: 認定ファシリテーターの皆さんとオンラインにてコミュニケーションを取らせていただいているんですけど、西嶋さんが「こういうことやりました」って本当にたくさん投稿してくださって。私たちもその使い方に勉強になったり、「それひとりでやっちゃうの!?」みたいな発見があったり、すごく勇気づけられます。

日本の文化から教育まで。多岐にわたる西嶋先生の活動

谷津: 西嶋さん簡単で構いませんので、自己紹介いただけますか?

西嶋: はい、西嶋一泰と申します。今は島根県立大学地域政策学部の教員をさせてもらっています。もともとは日本のお祭りの研究をしていました。民俗学という分野で、全国各地のお祭りを見て回っていました。

谷津: 皆さん、これやばいっすよ!この話だけで1〜2時間、いや、2日間ぐらいは話せますからね!

西嶋: その後、島根県大田市で地域おこし協力隊になり、教育系の活動をしていました。フリーランスを経験して、今また大学で教員をしています。学生たちと一緒に地域づくりの活動や、教育系の活動も引き続きやっています。

谷津: 僕が初めて西嶋さんにお会いしたのが、東京で前職のコワーキングスペースを作っていた時でしたよね。その時に「お祭り」の話を聞いて、実はものすごく大事なんだと気づかされたんです。ワガママラボが「たったひとりのワガママが社会を動かす」というコンセプトでやっていますけど、お祭りも、色々な人たちの思いや地域の願いが入っている活動ですよね。

西嶋: そうですね。全国各地のお祭りには色々なバリエーションがありますが、実は地域オリジナルの祭りってないんですよ。基本的にはどこかから伝わってきた祭りなんです。

それがローカライズされていく中で、その地域の願いや当時の思想が、幾層にも重なるように変化していくのがお祭りなんです。最近で言えば、東日本大震災の後に鎮魂の意味が付け足されたお祭りや芸能も結構あります。

谷津: めっちゃ面白いですね!ちなみにそのお祭りの源流、大元は何なんですか?

西嶋: 大元は色々とありまして、例えば京都の祇園祭が、博多祇園山笠になったり、全国で千ぐらいの祇園祭があるといわれています。また、祭りには宗教性とエンターテイメントのバランスという側面もあります。神事としての宗教性が高いものもあれば、エンターテイメントを盛り込むことで大衆化していくものもあり、その綱引きが時代によってずっと行われているんです。

日本のお祭りは世界的に見ても特異な存在?

谷津: 世界に比べても、日本のこれだけ多様なお祭りというのは特異な存在なんでしょうか?

西嶋: 世界の専門家ではないので少し外れるのですが、これだけ長く続いて、しかも独自性があるお祭りが残っているのはかなり珍しいです。ユネスコの無形文化遺産に日本はたくさん登録しようとして、他の国とのバランスが取れなくなるので、最近は「出汁文化」のようにまとめて申請する方向に切り替わっているほどなんです。

谷津: 島根県といえば、石見神楽が有名ですよね。現地で見ると、小さい子供たちが最前列で見ていたり、おじいちゃんおばあちゃんが「彼は足運びが上手くなった」なんて言いながらビールを飲んでいたり。ああ、伝統ってこういう感じなんだ、とすごく感じた瞬間がありました。

なぜ「ワガママ認定ファシリテーター」に?教育とコンストラクショニズム

谷津: そんな西嶋さんが、なぜワガママラボ認定ファシリテーターを受講してくださったんですか?

西嶋:他の方からお話を聞いて、今大学の授業でやっていることと近いなと思ったからです。学生たちに物を作らせる授業をやっていて、例えば映像表現論という授業では、100人ほどの学生が毎回映像を作ります。しかもひとり一つ。最初はお試しで30秒撮るだけ、というところから始めて、お互いの作品を見てフィードバックし合い、アップデートしていくんです。

永井: すごい…!

西嶋: 他にも、フリーペーパーを作る授業もやっていました。「路上観察学」という、道で観察したものを収集して仮説を立て、分類して紹介する、ということも。

谷津: めっちゃ楽しそう!

西嶋: 物を作って、それを何回も繰り返して、お互いに見合って気づいていくというプロセスが、すごく学びになると感じています。学生たちのモチベーションも高いし、自分で考えること、そして作る面白さもある。それが、アプリ開発という身近なツールの中でも、同じように素晴らしい体験ができるのではないかと思って、受講しました。

永井: 西嶋さんが日頃、投稿してくださる「こんなことやってみました」という活動は、私たちもすごく勉強になるんです。「それ、ひとりでやっちゃうんですか!?」みたいな発見もあって、本当に勇気づけられますし、他の仲間たちもアップデートされているなと感じます。

谷津:今日はちょっと専門的な話に振り切ってみたいと思います。「コンストラクショニズム」についてです。教育を教える側の視点から見ると、コンストラクショニズムってものすごく大事だと思いませんか?

西嶋: 本当にそう思います。もっと共通の手法として一般化してもいいくらいだと思いますね。

理論と実践を融合させる「コンストラクショニズム」の教育効果

谷津: コンストラクショニズムを簡単に説明すると、「人は物を作ることで、潜在的に考えていることが顕在化される」という理論です。マサチューセッツ工科大学のシーモア・パパート先生が生み出した概念で、例えば子供が砂場で城やトンネルを掘るように、手や体を動かすことで、無意識に知っていることが形になる、というものです。

西嶋: 生徒に「今、何を考えている?」と聞いても言語化できない子たちが、物を作らせてみると、「そんなこと考えてたのか!」という発見がよくあります。頭の中だけで考えるのではなく、手を動かすことの重要性を感じますね。

谷津: 最終的なアウトプットだけを評価するのではなく、そのプロセスを評価し、対話することで、生徒もすごく嬉しいんじゃないかと思います。

永井: 本当にそうですね。多様なアウトプットの仕方があることが大事だと思います。コンストラクショニズムは、手から作りながら考えていくというプロセスで、すごく共感します。

島根県立大学での「ワガママラボ」実践とその手応え

永井: 西嶋さんは島根県立大学での実践はどんな活動をされたんですか?

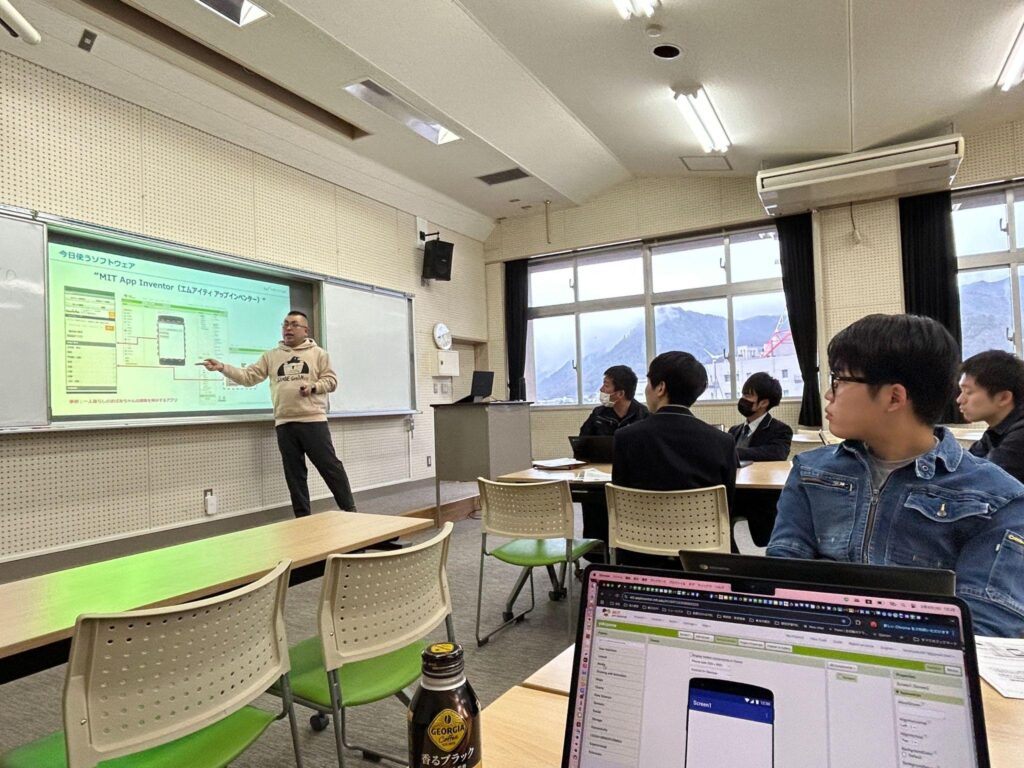

西嶋: フリーペーパーを作る授業の後半部分を圧縮して、MIT App Inventorを使ったワガママラボのプログラムを入れさせてもらいました。

全6回の授業で、アプリの作り方から始めて、ウェブブラウザやAIのところまで丁寧に解説し、そこから先はもう学生に任せました。「たったひとりの課題解決」というテーマは伝えましたが、あとは学生自身で調べたり、考えたりするよう促しました。

谷津: 実際にやってみて、学生たちの意外な一面や驚きはありましたか?

西嶋: 「アプリを作れることの喜び」を感じてくれたのが嬉しかったです。「もっと作りたいです!」「授業をすごく楽しみにしてました!」といった声を聞けました。一方で、課題としては、これを体験した大学生に、その次のステップをどう用意してあげようか、という部分ですね。

永井: 西嶋さんの授業から生まれたアプリもすごく面白かったですよね。「日焼けNGの子が思いっきり外で遊べるように」とか、「留学へ行く子が体調が悪い時に自分の病状を医師に伝えられるように」とか。

コンピュータとの新しい関係性:素人によるテクノロジーの民主化

谷津: 専門的な話になりますが、コンピュテーショナル・アクションという概念があります。スマートフォンなどの身近なデバイスを使って、ちょっとした身近な困りごと(ワガママ)を解決できることを体感した人たちが、自己効力感(セルフエフィカシー)を高めていく、と言われています。

西嶋: 最後の授業で、お互いに作ったアプリを発表し合う機会を設けたんですが、時間と手間をかけて作り上げた学生は、本当に見てほしくて、反応してほしくて、すごく前向きでした。普段はアプリを使うだけだった学生たちが、自分でアプリを作れるようになって、それを人に使ってもらい、フィードバックを受けるという経験は、すごく良かったと思います。

谷津: 医療系の仕事に興味があったMITの参加学生が、プログラムを通して、テクノロジーが医療に不可欠だと体感した、という話をしていました。今回の学生たちも、テクノロジーには興味がなかったけれど、地域と関わる上でテクノロジーが大事だと気づいた子がいるかもしれませんね。

西嶋: それはすごく大いにあり得ます。これまで、自分の興味のあることを伝える手段は、面接やプレゼンくらいだったのが、アプリという新しい手段が加わった、という感覚ですね。就活の面接でアプリを見せられたら、面接官も「おお!」ってなりますよね。

祭りとテクノロジーの融合が未来を創る

谷津: 西嶋さんの教員目線で、今後の展望や、やってみたいことはありますか?

西嶋: まだ授業の中で完結しているので、作ったアプリを対外的に発表する機会を作りたいですね。例えば、冊子にしたり、アプリの体験会を開催したり。島根でも認定ファシリテーターが活動しているので、大学生と高校生のつながりも作っていければと思います。

永井: 教育に関心のある大学生が、高校生や中学生に教えるという活動も面白そうですね。

西嶋: あと一つ、お祭りとのつながりなんですけど、僕自身は素人の表現活動にすごく興味があるんです。お祭りって、普段はプロではない地元の人たちが、自分なりの表現をする場所に面白さがあると思っています。それは、アプリ開発も同じです。素人が作ったものでも、そこに経験や学び、そしてコミュニティができていくのが面白い。

谷津: まさにその通りですね。テクノロジーやAIは、まだ「プロのもの」という認識が強いですが、いかに素人が自分事として関わっていくかが大事だと思います。そこを接続することで、テクノロジーの民主化が進んで、自分たちの課題は自分たちで解決していくんだ、というコミュニティが生まれる。それは、超高齢少子化を迎える日本にとって、一つのアプローチになり得るなと、今のお話を聞いて思いました。

谷津: では、最後に西嶋さん、一言お願いします!

西嶋: 引き続き島根で楽しくアプリ開発などいろいろやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。

永井: このようにファシリテーターの皆さんと一緒にラジオ収録ができるのが、私たちの最大の喜びの一つです。西嶋さん、今日はありがとうございました。

谷津・西嶋・永井: ありがとうございました!

\ 認定ファシリテーターが活躍する /

Japan Wagamama Awards2026の参加者を募集しています!

▼▼ 詳細はこちら ▼▼

https://awards.wagamamalab.jp/2026

wagamama Lab